香港失落的河溪(一):都市溪流的消失

翻開香港的舊地圖,往往最先映入眼簾的是一條條沿着山坡蜿蜒而下的溪流,如藍色的絲網般匍伏在大地上。香港有超過200條河流和溪澗,大部分的規模都比較小,至今猶在。不過作為都市人,我們幾乎不會注意到它們的存在。

行山和晨運常客經常遇到很多山澗,而不少新市鎮居民則住在像城門河這類的混凝土河床旁。不過,在九龍和港島市區,除了幾條小型人工水道外,已不復見河溪的蹤影,因為它們早已被埋在馬路下。

地下溪流的蛛絲馬跡

雖然如此,我們仍然可以在地名中找到這些地下溪流的存在蹤跡:「涌」是溪流的意思,如葵涌;「坑」是凹坑或溝渠的意思,如大坑;「塘」是池塘的意思,如九龍塘。這些地方都是根據以往的水文特徵命名。大坑的浣沙街(意即「洗衣街」)就得名自曾經用作經營洗衣場的露天明渠。

街道名稱如 「水渠道」和「石水渠街」都有「渠」字,英文是英印單詞「nullah」,是殖民地時期的工程產物,該詞源於印地語nala,最初是指間歇有湍急水流的天然溝渠,後來演變為人工排水道的名稱。

有些地下水道更留下實體痕跡。在1960年代之前,今天深水埗南昌街中央位置一路延展的狹長休憩區是一條明渠,其後加蓋為暗渠,直至1980年代,這裡都是一個臨時街市。由於此處的地下是混凝土排水渠,沒有太多空間鋪墊泥土,所以現時這裡種植了根球較小的棕櫚樹和澳洲紅千層。

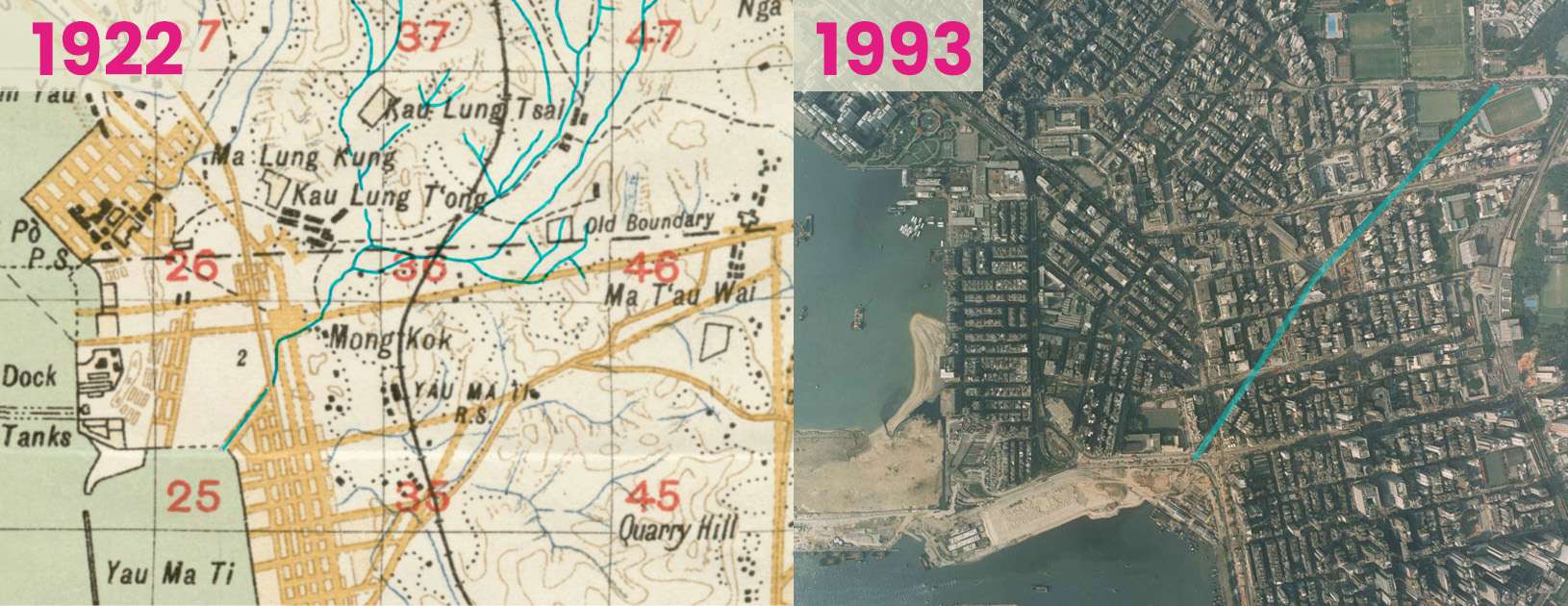

在旺角,水渠道和長旺道從東北向西南打斜切入原本方正的街道網絡上。此處的渠道建於1920年代填海得來的土地上,將流經九龍塘的溪流引出油麻地避風塘。雖然現在這條人工河道已完全變成暗渠,但處處仍能看見它的痕跡:例如太子花墟附近一些三尖八角的建築物、荔枝角道聖公會基榮小學狹長的操場,還有位於旺角道遊樂場的三角形變電站。

新市鎮的街道佈局同樣受水利工程左右。從前曾有三條河溪流入荃灣沿海,1960年代荃灣填海發展時,當中最大的溪流被導入大涌道一條寬闊的明渠,這條渠最終在1980年代改為暗渠。第二條溪流被截進大河道下面的排水渠。雖然名為大河道,但這條街所在的位置其實從來不是一條天然河道。第三條溪流則被引入關門口街/聯仁街的地底。這兩條地下暗渠形成了荃灣街道網絡中唯一明顯的斜線,是水流最直接的入海路徑。

你所住的街區可能也有一條地下水道。看看這張渠務署的箱形暗渠地圖,跟着渠道往山上溯源,很可能會找到一條天然溪流。城市發展往往會令自然景觀改頭換面,因此地下河溪絕非香港獨有。在倫敦,佛利特河早在19世紀中就被引入下水道。首爾的清溪川在1950年代被加蓋,70年代變成高架快速道路,直至2000年代初期才得以重見天日。

從天然溪流到人工明渠

英國人幾乎是一到香港,就開始大幅改變香港的水文狀況,以應定付殖民地迅速發展的需要。河溪被改造為排水渠和下水道,並大肆疏通以利於排洪。而預防疾病也是改造溪流的另一個主要動機。

黃泥涌是第一條被改道的河涌,其穩定的水流使這片沼澤谷地成為適合種植水稻的環境,但早期的英國殖民者卻視之為死亡與疾病的溫床。1840年代初期,瘧疾肆虐令多達半數的英軍不是喪命,就是無法服役。當時的西方醫學仍未找出瘧疾的確實傳播方式,只是認為生活在潮濕地帶似乎讓人容易得病。

19世紀50年代,政府將黃泥涌渠道化以疏乾沼澤地,並在上面修建跑馬地馬場。已拉直的下游被稱為寶靈頓運河,得名自時任總督寶靈。華人則稱之為鵝澗或鵝頸澗。時至今日,人們仍會稱覆蓋在運河上的堅拿道天橋為鵝頸橋,但其實原本的鵝頸橋只是一條橫跨運河的矮橋。

1897年,醫學界研究發現蚊子是瘧疾的傳播媒介,以至其後25年殖民政府重新加大力度「整治」都市河道,消除蚊子滋生的積水和植被。

填海項目同樣需要修建多條明渠。隨著海岸線向外延伸,必須挖掘排水渠,才能將溪水引入大海。例如,啟德明渠在太子道東以北的一段曾經是天然溪流,而以南的一段則是在填海土地上挖掘的人工渠道。

從明渠到地下溝渠

繼渠道化後,香港溪流消失的下一個階段是覆蓋或「加蓋」明渠。早在1920年代,就有明渠因為要擴闊路面緩解交通擠塞而被覆蓋。再者,戰後迅速都市化導致水質惡化,促使更多明渠被封埋。1950年代初期,立法會議員就開始投訴「啟德明渠臭氣熏天」。

水質污染的源頭各異,與其所處地點息息相關。人工鋪砌的都市範圍越來越廣,在地面流淌的污水也越來越多,不少建築物更錯誤地將污水管道連接到雨水渠。啟德的工業廢水曾經把水染成了奇怪的顏色。大坑和鑽石山等寮屋區缺乏基礎設施,家家戶戶只能將未經處理的污水傾倒至水道。1980年代以前,禽畜業未受管制,鄉郊地區和城市邊緣地區的養豬場也造成污染問題。

令情況雪上加霜的是,政府長期致力將各處水源收集到水塘,以致沒有太多天然溪水能流到下游稀釋污染物(本系列的第二部分將進一步探討蓄水對環境造成的後果)。

現代化也產生越來越多的垃圾,這些廢物被傾倒或沖入水道。1980年代,市政工人每天從啟德明渠打撈出100籃垃圾。而早在1977年的前幾年,政府組織的「清潔香港運動委員會」就曾討論過一個試點計劃。這個計劃打算在大坑東邨附近的明渠設置圍欄,防止人們將垃圾拋進渠道。然而,委員會發現仍有人在附近高樓的窗口將垃圾丟進明渠。一些委員會成員就提議在明渠上方加建一個籠。不過工務局否決了這項建議,理由是建造和保養費用太高,工人需要爬上籠子才能清理垃圾,這個設施更可能會吸引小孩貪玩爬上去,繼而受傷。最後得出結論是將明渠覆蓋。到了1980年代末,大部分的市區明渠都被封頂,變成暗渠。

至於寶靈頓運河/鵝頸澗,則是到了1970年代修建堅拿道天橋時覆蓋的。目前,黃泥涌最後一段露天溪流位於跑馬地的山上,在瑪利曼小學對面。即使在雨季,這條小溪也是涓涓細流,順著岩石流下,繞過一根水泥柱,最後消失在大坑道下面的箱形暗渠中。

消失的河溪能重見天日嗎?

從前渠務署加蓋都市河道固然有其道理,不過現時當局已改變態度,不再建議這種做法。原因是明渠被覆蓋後,水流難以從兩側流進渠內,導致排洪效果減弱,也變得較難保養和監測。此外,自1980年代以來,雖然水質仍未達到可以安全游泳的程度,但已有顯著改善。如果無法從源頭有效控制污染,渠務署的工程師可以在旱季時將污水引入污水收集系統。

過去30年,全球掀起了一場讓地下河道「重見天日」的運動——將河溪重新挖掘出來,並嘗試恢復原貌或半自然的形態。清溪川就是當中的佼佼者,首爾市政府在2003至05年期間展開大規模的都市活化計劃,其中一項就是把整條高架道路拆除,讓清溪川重見天日。這些理念也傳播到香港,啟發政府雄心勃勃地推出一系列活化都市水道的計劃,如啟德明渠(現包裝為啟德河)和東九龍的翠屏河(前稱「敬業街明渠」)。然而,對於這些原理是否適用於香港,以及能否實際上讓荒廢已久或完全人工化的水道恢復生物多樣化,仍然存在爭議。

本系列的第二部分將探討香港長期以來以工程為本的水資源管理對河流生態系統造成的破壞性影響,相關的修復方法,以及恢復河溪流域生態所面臨的眾多挑戰。

參考資料:

Charles Terry (Legislative Council Member), Legislative Council meeting, 19 March 1952, Hong Kong Hansard.

David Dudgeon, “Anthropogenic Influences on Hong Kong Streams”, GeoJournal, v.40, 1996, pp. 53–61.

Frederick Lugard (Governor), “Hongkong Roads and Nullahs”, Legislative Council meeting, 19 October 1911, Hong Kong Hansard.

JC-Wise Water Initiative on Sustainability and Engagement, Rivers@HK Database, 2024.

https://www.jcwise.hk/gis/index.php?lang=zh

In-keun Lee, “Cheong Gye Cheon Restoration Project”, Seoul Metropolitan Government, presented at Local Governments for Sustainability World Congress, 2006.

Ria Sinha, “Fatal Island: Malaria in Hong Kong”, Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, Vol. 58, 2018, pp. 55-80.

Urban Council, “Memorandum for Members of The ”Keep Hong Kong Clean” Campaign Committee of The Urban Council”, USD/CO/11/528, 13 December 1977.

Urban Council, “The meeting of The Environmental Hygiene Select Committee of Urban Council”, USD ENH(K) 105/48, 3 September 1986.

渠務署(2018年1月)。雨水排放系統手冊 (只提供英文版本)。