香港失落的河溪(二):消失於眼前的河流

本系列的第一部分追溯了都市溪流在19和20世紀如何被引入地底,繼而消聲匿跡。至於那些仍在地面上苟延殘喘的河流溪澗,其河道與當中的生態系統也因為都市發展,以及逾百年的水利工程而變得面目全非。在這部分,我們將探討這些從我們眼前平白消失的河流。

重型工程防洪法

港島和九龍只有小溪流,但新界則有數條較大的河流,例如粉嶺的梧桐河、元朗的山貝河、大埔的林村河和大嶼山的東涌河。1960年代至1990年代,這些河道的中下游都被渠道化以預防洪水,河床被拉直、挖深,並鋪上混凝土以減少阻力,方便盡快把洪水排走。當局在填海土地上興建沙田等新市鎮時,也挖出一些又直又寛的人工河道。城門河就是一條絕大部分都由人工開鑿的河道。

在自然界裡,河流是個複雜而微妙的系統。水流、植被、沉積物與多變而疏鬆的河床相互作用,影響着河水的溫度、酸鹼值和含氧量,幫助無脊椎動物把落葉分解成養分。這些因素在河流中千變萬化,為具有極其特定需求的生物提供了多樣的微生態環境,從水流速度,以至河流基底都不盡相同。混凝土河道太簡單,無法為生物提供如此多樣的環境。

截斷水流

不過,對河流的生態破壞大多是源於一個沒那麼顯眼的原因:收集雨水供水塘儲水。殖民管治時期長年面對缺水問題——政府於1960年與廣東省簽訂協議輸入東江水,但在此之前,香港食水只可以自給自足。由於沒有大江大河、天然湖泊或大型地下含水層供水,政府轉而開展規模越趨宏大的水塘建設工程。

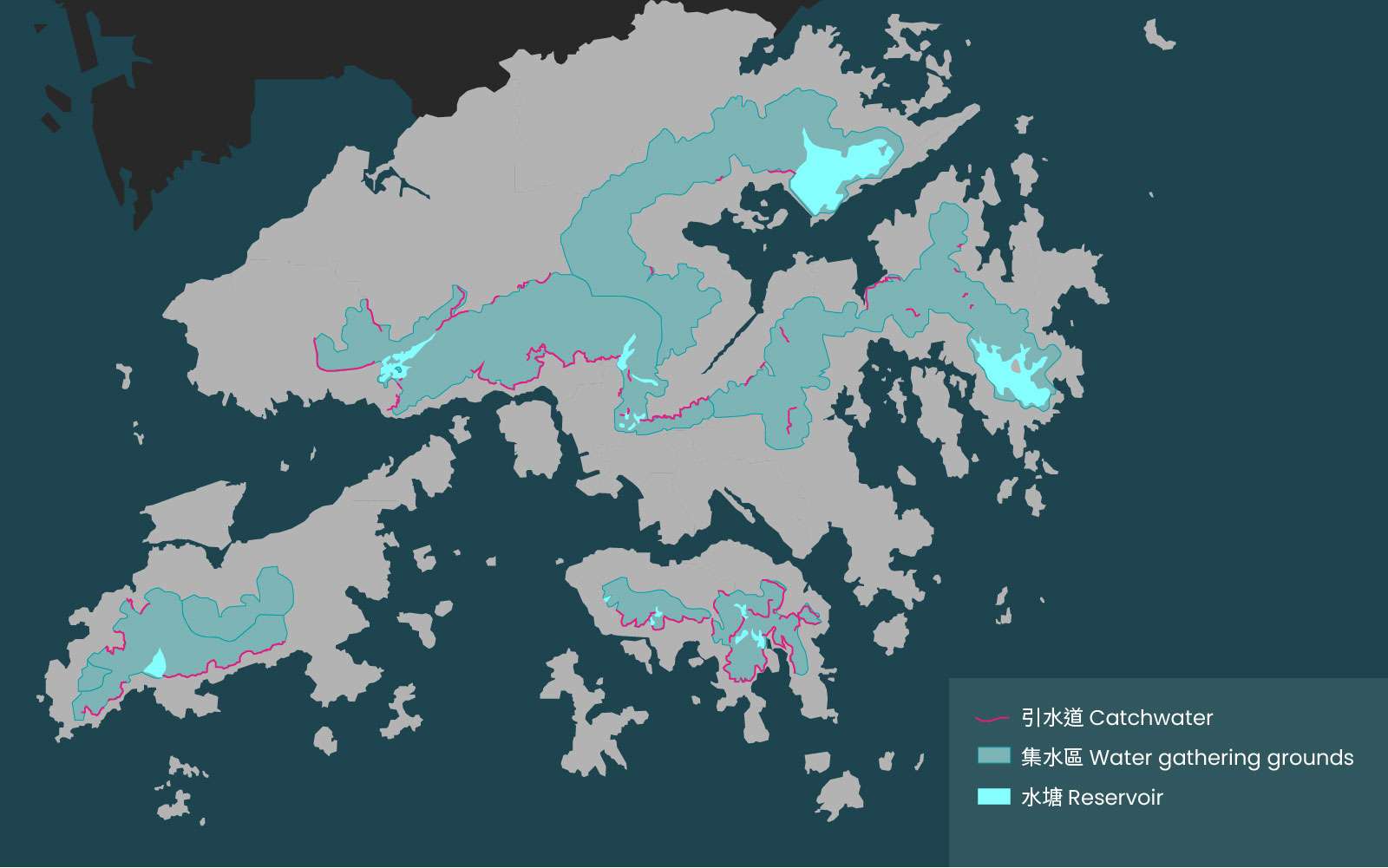

為了應付日益增長的用水需求,當務之急不僅是興建更多水塘,還要確保它們能收集到盡可能多的水源。工程人員沿著山丘的等高線建起了長長的露天引水道,讓流進去的山溪水或溢出地面的徑流能被輸送至水塘。20世紀初期興建九龍水塘的時候,也修建了一條由金山一路伸延至沙田坳的引水道。直到第二次世界大戰爆發前,全港共修建了57公里長的引水道,另有63公里建於戰後,大部分由監獄勞工興建,這些引水道覆蓋全港三分之一的土地。

隨著大量水源被截取,許多河流和溪澗在冬季時變成涓涓細流,甚至完全乾涸。科學家提出「生態流量」的概念,即是指維繫河流生態系統所需的最低水流量。目前香港許多河流在旱季時水量太少,無法維持水生生物群落的生存。

上游的生物猶可在雨季時重新定居河床,但那些只能在下游生活的物種卻無處容身。本地著名生態學家杜德俊博士(David Dudgeon)在1990年代中期撰文指出,香港的32種主要淡水魚(即終身生活在淡水的魚類)之中,有 11 種瀕臨絕種或已經絕種。水巨蜥相信已在本地滅絕了數十年。雖然最近發現一些個別存活紀錄,但估計是從寵物買賣中逃脫出來的。

河流被截水的另一個後果是水質惡化,原因是水量太少,無法稀釋污染物。這不僅為人類帶來不良影響,也令下游容易被耐污染的外來物種入侵,例如福壽螺和鳳眼藍。鳳眼藍是一種浮游草本植物,生長力驚人,短短時日就能佈滿整個水面。

活化河流

即使面對種種生態破壞,香港的溪澗和河流仍是超過190種淡水魚、20種青蛙和54種鳥類的棲息地。漁農自然護理署已辨識出33條未受破壞,且具有重要生態價值的溪澗上游。這意味著,雖然無法完全復育香港河流生態系統,但仍不至於無可救藥。

近30年來,世界各地的城市開始反思河川的管理方式。首爾清溪川的修復計劃被視為當中的典型代表。2003年至05年期間,首爾市政府拆除了高架公路,挖開被加蓋的溪流,改造成11公里長的河川步道。雖然這仍是一條高度工程化的河道,需要依賴從漢江引來清水灌入,但這項計劃令河川周邊的交通量減少,附近溫度繼而降低了攝氏3度,並刺激本地商業活動。有見此等成效,世界各地的市長都爭相仿效。

2015 年,香港行政長官施政報告中提出推廣「親水文化及近水活動」,承諾「在大規模排水改善工程中活化水體」,規劃署也在2016年提出「藍綠空間概念性框架」。事實上,渠務署自1990年代後期起,已在環保人士的壓力下採用一些較環保的工程措施。

不過,第一個高調出台的溪流活化項目,是啟德河改善工程。這條明渠的臭味問題多年來備受詬病,政府原本計劃將其加蓋。然而,2000年代,這裡水質有所改善,於是一些社區團體、學者和區議員開始主張採取活化工程。2007年,啟德明渠易名為啟德河。2011年至18年間,渠務署增擴其排水量,並以綠葉植物、仿石、河床種植槽和魚洞穴來美化河道。

然而,香港大學水資源中心行政總監李煜紹博士認為,這個項目是從根本上誤導公眾。「這是一條排水渠,不是河流。」他說:「但當你稱之為河流,並套用這些時髦的概念時,就會帶來各種問題」。這條在1920年代建造的人工渠道,本就沒有生態系統可復育,雖然現時的確有魚類生活(也時常有附近居民在此垂釣),但多數是如非洲鰂這類的外來品種。這條水道的主要用途仍然是暴雨排水渠。暴雨期間,這裡的花槽和仿石被大水摧毀。

雖然生態價值低的都市河道仍可在微氣候、生活質素及休閒方面造福市民,但李博士質疑這是否值得斥資28億港元。他認為,把資源集中投放到新界一些仍有生物多樣性重要價值的河流會更恰當。

渠務署在新界實施的生態工程計劃嘗試重現自然環境,將已被渠道化的河流變得適合野生生物生長,例如安裝魚梯、鳥洞、鋪設可讓植物生根的透水混凝土磚、建造人工河套、鋪設沙石,以及放置大小不同的石塊以改變流向。部分項目已取得良好成效:渠務署於2017年委託進行林村河下游改善後研究發現,植物、動物及昆蟲品種均有增加。不過,這些項目的成效始終有限,修復後的棲息地依然不比天然棲息地的豐富,物種群落也頗為不同。再者,若試圖以生態工程來減輕持續渠道化帶來的影響,仍然是得不償失。

上下游分治

渠務署的生態工程存在著一個無法解決的根本問題:生態流量。一旦水流沿著引水道流入數公里外的水塘,就沒有回頭路,因此,要讓河流再次流動,唯一的辦法是拆除引水道。李博士建議,應該在仔細研究後,有所選擇地拆除部分引水道。

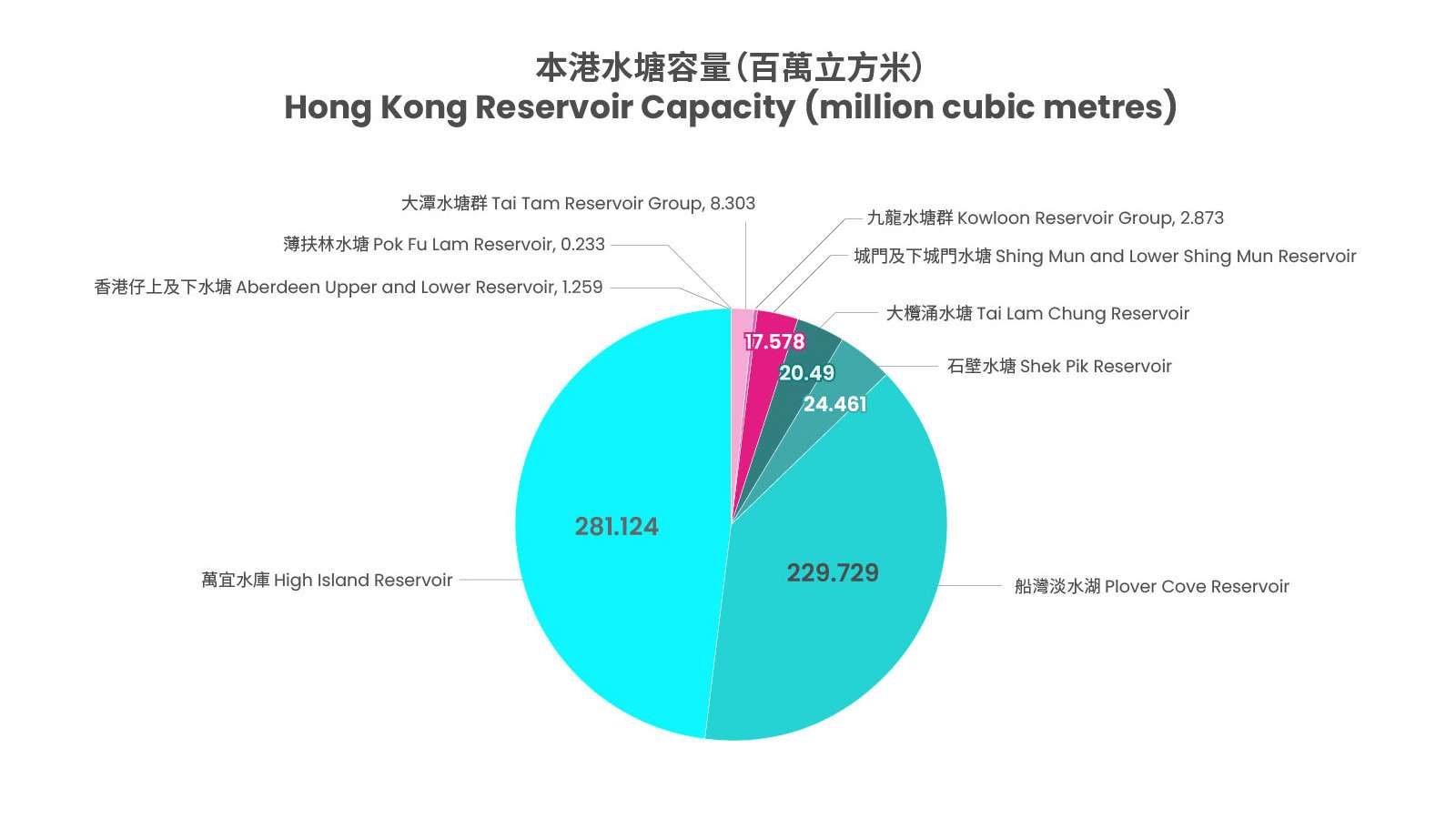

香港可以應付得讓更多活水流到下游,因為現時從東江買來的水源佔總供水量的七八成。自1982年以來,香港已未再需要制水,而且在大多數年份,我們並未用盡8.2億立方米東江水限額。再者,在香港的17個水塘中,最大的四個水塘——萬宜水庫、船灣淡水湖、大欖涌水塘和石壁水塘,加起來的容量佔全港水塘總容量的96%。因此,停用一些較小的水塘,對供水帶來的影響微乎其微。

拆除引水道的主要障礙其實並非實際問題,而是行政問題。內地的一些城市,如北京和廣州已撥出一定容量的水,以維持最低限度的生態流量。不過,由於香港沒有綜合流域管理,所以未能採用同等政策。在香港,水務署負責供水和輸送,渠務署負責防洪和污水處理。雖然從市政服務的角度來看,一切似乎合乎邏輯,但從河流流域的角度來看,這並不合理。河川流域被任意分成兩半,水務署負責管理引水道以上的流域,渠務署則負責管理引水道以下的一切。 渠務署不能拆除引水道,而水務署也沒有責任這樣做。

啟德河是渠務署在某種意義上「解決了」生態流量問題的地方。這裡的水源是由沙田污水處理廠排放出來的,通過一條在1980至90年代鑽穿九龍山脈而建的渠道輸送。這條渠道原是為了清潔吐露港而設,因為那些處理過的污水對吐露港來說太過污染(造成紅潮,令浮游植物過度繁殖),但卻比起當時啟德明渠的水質污染程度輕。因此,啟德明渠不再乾涸其實是這項措施的附帶好處,而非一個各水道通用的解決方案。

在理想的情況下,水務署和渠務署可合併為單一的水務管理局。然而,這需要決策高層改變觀念,認清即使擁有先進的工程技術,都市化社會如香港,其實仍是置身於更廣闊的自然系統中。不論是分水嶺還是河口,我們都是整個水循環的一部分。

參考資料:

Yixin Cao, Wendy Yan Chen and Karl Matthias Wantzen, “‘One River, Two Systems’: Hong Kong’s River Management”, Environmental Management, January 2024, v.71 i.1, pp.81-101.

Yang Chen, “Assessment of the Environmental, Ecological and Social Impacts of River Restoration Projects in Hong Kong”, PhD thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Hong Kong Polytechnic University, August 2023.

Luk-ki Cheung, “Back-to-Basics—Simple Principle but Complex Manipulation for Hong Kong Rivers”, presented at the International Symposium on Water Sustainability, 2022.

Drainage Services Department, “2021-22 Sustainability Report—City Rivers Communion,” HKSAR Government, 2022.

David Dudgeon, “Anthropogenic Influences on Hong Kong Streams”, GeoJournal, 1996, v.40, pp. 53–61.

Hong Kong Water Centre, “Water Resources in Hong Kong”, Centre for Water Technology and Policy,

The University of Hong Kong, 2024.

JC-Wise Water Initiative on Sustainability and Engagement, Rivers@HK Database, 2024.

In-keun Lee, “Cheong Gye Cheon Restoration Project”, Seoul Metropolitan Government, presented at Local Governments for Sustainability World Congress, 2006.

Declan McCabe, “Rivers and Streams: Life in Flowing Water”, Nature Education Knowledge, 2011, 3(10):19.

Florence Mok, “Catchwater colonialism: reshaping Hong Kong’s hydrology, infrastructure, metabolism and landscape, 1937–1968”, Urban History, May 2024, v.51 i.2, pp.1-18.

Mott McDonald, “Eco-hydraulics study on green channels of Hong Kong”, 2017.